自作PC初心者がやりがちなパーツ選びの失敗例5選【2025年版】」

初めての自作PC。「パーツは適当に安いのを揃えればいいよね?」

その考え、マジで危険です。自作PCはパーツ選びがすべてを決めると言っても過言じゃない。

今回は、自作初心者が100%ハマる「パーツ選びの失敗パターン」をランキング形式で徹底的に解説します。実際の悲劇的なエピソードも追加したので、同じミスを繰り返さないようにしよう!

パーツの基本がまだよく分からない人は、【2025年最新】自作PCってなにが必要?全パーツ完全解説の記事を先にチェック!

この記事もおすすめ

🥇【ワースト1位】CPUとマザーボードのソケット互換性エラー

✅実際の悲劇エピソード

Aさん(20歳・大学生): 「AMDのRyzen 7を買って届くのを楽しみにしてたら、マザボがIntel用だった。組もうと思った瞬間、絶望した。結局、どっちかを売って買い直すハメに…」

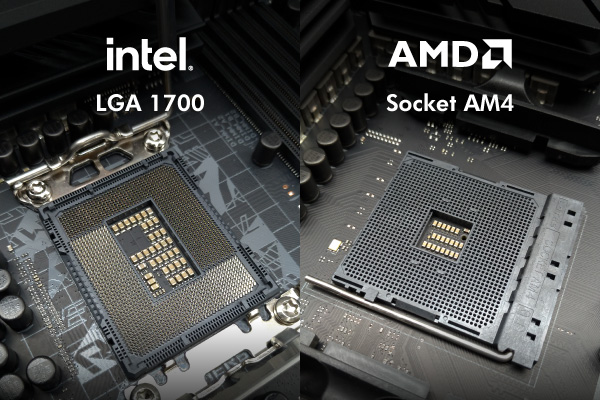

【ソケット違いって何?】

CPUとマザーボードにはそれぞれ「ソケット(接続口)」があり、これが合わないと絶対に刺さらない。ソケットの互換性は自作PCの基本中の基本

- Intel系ソケット:LGA1700、LGA1200など

- AMD系ソケット:AM5、AM4など

【よくある勘違い】

- 「マザボの商品名に書いてあるIntelかAMDの2つに注意しておけばOK」→実は確認が不十分

- 「Ryzenならなんでも同じソケットじゃないの?」→世代によって違うので要注意

- 「高いCPUなら大体のマザボで動くだろう」→メーカーやシリーズが違えば非対応なことも・・・

【絶対回避する方法】

- CPUを先に決定し、必ず「型番+対応マザーボード」で検索

- マザボの商品ページで「対応CPU」欄を確認する習慣をつける

- 分からない場合は、PCパーツ検索サイトで互換性チェック

【ポイントまとめ】

- CPUとマザボの互換性問題は初心者の失敗トップ

- ソケット形状が物理的に異なるため、間違えると100%組み立て不可能

- 購入前に必ず互換性を複数の情報源で確認すること

🥈【ワースト2位】GPUサイズとケース互換性問題

✅実際の悲劇エピソード

Bさん(22歳・社会人): 「RTX4070を買ったら、ケースの横幅に収まらなかった…。結局ケースを買い直す羽目に。完成が1週間遅れて、休みが潰れた。」

【なぜ起こる?】

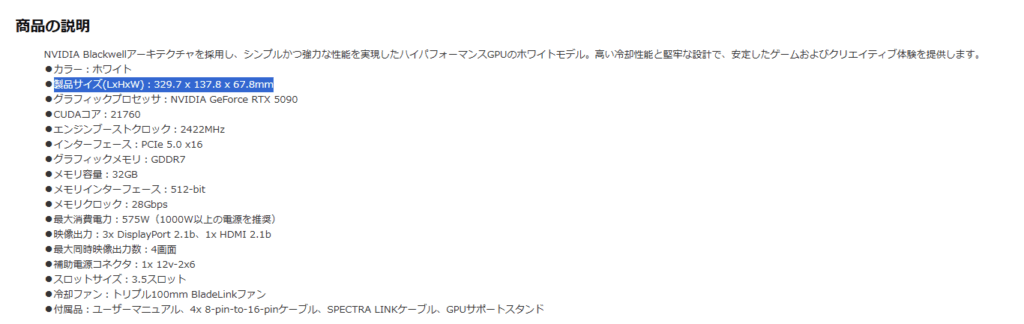

近年のGPU(グラフィックボード)は非常に大きくなっており、奥行き30cm超えも珍しくない。しかし初心者が選ぶ格安ケースは、小型GPUしか想定していないことも。特にハイエンドGPUは発熱対策で大型化しており、物理的なサイズを事前確認することが重要。

【グラボのサイズの調べ方】

- Amazonや公式サイトの商品ページに必ずサイズ(mm)が記載されている

- 特に注意すべきは「奥行き(長さ)」「高さ」と「厚さ(スロット幅)」の3点

- RTX5080/4090クラスなど80番90番クラスなら3スロット以上の厚みも珍しくない

説明欄に書いてあります!!

【回避方法】

- ケースの商品ページで「GPU対応サイズ」を必ずチェック

- グラボより数cm余裕を持ったケースを選ぶ(特に奥行きは+2cm以上が望ましい)

- 無難にミドルタワーケースを選ぶのが初心者には安全

- 拡張性を考慮して、将来のアップグレードも想定したサイズ選び

【ポイントまとめ】

- GPUとケースのサイズ互換性は購入前の確認が必須

- 特に最新世代のグラフィックカードは大型化しているため注意

- ケース選びではコンパクトさより拡張性を優先しよう

🥉【ワースト3位】電源ユニット容量不足による故障リスク

✅実際の悲劇エピソード

Cさん(19歳・専門学校生): 「RTX3060用に450Wの格安電源を買ったら、起動数分で異音がしてPCが落ち、そのまま電源が死んだ。マザボも巻き添えで2万円が無駄に…。」

【電源ケチると何が起きる?】

電源ユニットは全パーツの命綱。安物やワット数不足は、最悪すべてのパーツを巻き込んで死亡する。特に負荷時の電力安定性が重要で、ゲーミングPCでは電源の質が全体の安定性を左右する。

【選び方の基本】

- GPUがRTX4060(5060)以上なら最低650W、RTX4070(5070)以上は750Wを推奨

- 「80PLUS認証」は効率と安定性の証。Bronze以上が安定

- 玄人志向、Antec、Corsair、SilverStoneなど定評あるブランドを選ぶ

- モジュラー型は配線がすっきりするが、非モジュラー型の方が安価

【初心者に推奨する電源スペック】

- RTX3060以下:500W~550W(Bronze以上)

- RTX4060~4070:650W~750W(Gold推奨)

- RTX4080以上:850W以上(Gold以上推奨)

- 予算に余裕があれば、将来の拡張性を考えて一ランク上のワット数を選ぶ

この商品は価格と性能のバランスが良くておすすめです!!

【ポイントまとめ】

- 電源は「守り」のパーツ。ここでコスパ重視は命取り

- ワット数と品質の両方を確認し、安定性を最優先

- 電源の故障は他パーツに波及するリスクがあることを認識

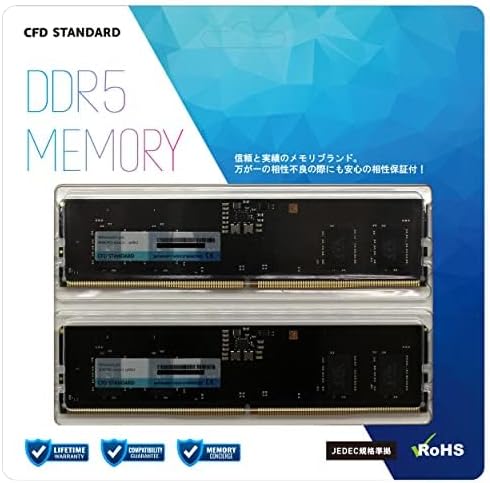

🚩【ワースト4位】メモリ規格互換性エラーによる起動不能

✅実際の悲劇エピソード

Dさん(21歳・フリーター): 「DDR5対応マザボを買ったのに、間違ってDDR4のメモリを買ってしまった。物理的に差し込めないので、すぐ気づいたけど無駄になった。」

【規格間違いとは?】

現在主流のメモリ規格はDDR4とDDR5の二種類あり、両者は互換性がない。マザーボードの対応規格に合わせないと動作しない。DDR5は高速だが価格も高く、DDR4とは物理的な形状も異なるため、間違えるとスロットに挿入すらできない。

【メモリ規格を確実に確認する方法】

- マザボの商品ページに対応規格が必ず書いてある

- Intel 12世代以降やAMD Ryzen 7000シリーズなら基本的にDDR5だけど、安いマザボならDDR4のことも多い

- DDR4/DDR5違いは商品名に明記されているので注意深く確認を

- メモリを挿す場所も決まっており、マザボ説明書に従う(デュアルチャネル時はA2・B2推奨)

【容量と速度の選び方】

- 16GB(8GB×2枚)が最低ライン。ゲーム用途なら32GBが理想

- 速度(MHz)も重要。DDR4なら3200MHz以上、DDR5なら4800MHz以上推奨

- 「安いから4GB×4枚」とかは絶対避けるべし。速度低下の原因に

- 同一メーカー・同一モデルの複数枚購入が安定性を高める

【ポイントまとめ】

- DDR4とDDR5は物理的に互換性なし。マザボ選びの時点で決定

- メモリはデュアルチャネル(2枚セット)で使うのが基本

- 容量と速度のバランスを考えた選択が重要

性能がいいCPUでコスパを求めると、DDR5のマザボにDDR4のメモリを買ってしまうミスが起きるかも!!

💥【ワースト5位】PCケース冷却性能不足による熱問題

✅実際の悲劇エピソード

Eさん(23歳・社会人): 「全面ガラスパネルのケースがかっこいいから買ったら、内部が熱暴走で動作不安定になった…。結局冷却ファンを追加購入。」

【見た目重視ケースの罠】

- ガラスケースや密閉系ケースは通気性が悪く熱がこもりやすい

- RGB満載の見栄えだけ重視したケースはエアフロー設計が不十分なことも

- 小型ケースは配線が地獄。初心者にはかなり難易度が高い

- 光モノ重視で機能性を無視すると後悔する

【初心者向けのケース選び】

- フロントパネルがメッシュ(通気性抜群)タイプを選ぶ

- 吸気・排気の経路が確保されたエアフロー重視設計を選択

- ケース付属の冷却ファンが多い(最低2〜3個)ものを選ぶ

- 内部レイアウトと配線スペースが広いモデルを選ぶ

- ケースレビューで必ず「配線のしやすさ」「冷却性能」を確認

- 拡張性を考慮して、ミドルタワー以上を選ぶのが無難

【冷却問題の症状と対策】

- PCが不安定になる、ゲーム中に突然シャットダウンする

- CPU/GPUの温度が90℃以上になる

- ファン音が異常に大きくなる

- 対策:追加冷却ファンの設置、ケース内ケーブル整理、CPUクーラーの換装

【ポイントまとめ】

- 冷却性能はPC安定性の要。見た目よりエアフローを優先

- 初心者はミドルタワー以上の作業スペースのあるケースを

- 将来のパーツ交換も考慮した選択が重要

恥ずかしながら、ゆきんこのメインPCはこのトラブル絶賛発生中・・・

ケースを買い替える記事出すかもしれません。

【番外編】初心者がよくやる自作PCパーツ選びの凡ミス

- CPUクーラー忘れ:CPUクーラーが別売りなのを知らず、熱暴走で起動不可に(一部CPUはリテールクーラー非同梱、同じCPUでも同梱してあるものと、してないものがある場合も)

- ストレージ容量ケチり:500GBのSSDしか買わず、ゲーム2本でディスク満杯に(近年のゲームは100GB超も珍しくない)

- Wi-Fi非対応マザボ:「無線LANは当然ついてる」と思い込み、結局追加購入(Wi-Fi内蔵は明記されているか確認。ちなみに、後からUSBに差し込むタイプも購入できる)

- SATAケーブル不足:マザボ付属のものだけでは足りず、別途購入する羽目に(追加のHDD/SSD用に予備を持っておく。基本的にはM.2で刺すのでSATAが足りなくなることはないかな??)

- OS購入忘れ:「Windowsって無料じゃないの?」と勘違いして予算オーバー(正規ライセンスは必須)

- マザボのサイズ間違い:MicroATXケースにATXマザボが入らない(規格サイズを必ず確認)

- グラボなしでディスプレイ接続:せっかくGPUを買ったのに内蔵グラフィックスに接続(グラボのポートに挿す)

- BIOS互換性問題:新CPUに対応していない古いBIOSバージョンのマザボ(アップデートが必要)

自作PC成功のための3つの黄金ルール

- パーツ選定は「CPU → マザボ → GPU → メモリ → 電源 → ストレージ → ケース」の順番で進める

- 「安すぎる」は罠。特に電源とケースはケチらない(ケースは見た目も大事だけどね笑)

- パーツ購入前に必ず対応規格・サイズ・互換性をチェックする(複数のサイト・レビューで確認)

これら3つのルールを守れば、失敗率は劇的に下がります。特に「互換性チェック」は最重要で、PC構成確認ツールを使うと安心です。

初心者が自作PCを失敗しないために

この記事で紹介した失敗は、誰でも簡単に回避可能なものばかり。パーツ選びの段階で「気づけるかどうか」がすべてを決めます。

ぜひこの記事を何度も見返して、自作PC初心者が陥りやすい悲劇を事前に回避してください!

「失敗しないパーツ選び」ができれば、自作PCの成功率は80%以上アップします。一度経験すれば、次からは簡単になるので、最初の一台を慎重に組み上げていきましょう!

次回予告:「Amazon?ドスパラ?どこでパーツを買うべきか」

次回は、自作PCパーツを買うのに最適なショップを徹底比較します。安さだけじゃなく、安全性や保証の面からもおすすめ店舗を紹介するので、お楽しみに!

コメント